姿势各异,水花也有深浅

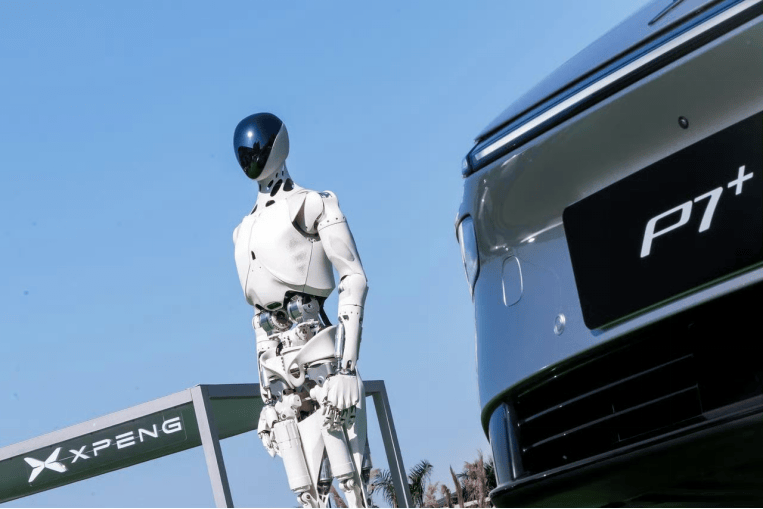

人形机器人产业链漫长且复杂。车企进入这一领域,通常是以具备完整人形机器人研发能力的集成商角色出现。

除了车企,消费电子公司、互联网企业、传统机器人制造商以及专注于人形机器人研发的厂商也纷纷以集成商的身份参与其中。在这众多参与者中,汽车企业的优势在于其工程制造根基和强大的供应链整合能力。

但是,人形机器人作为一种高度复杂的智能系统,除了工程能力,本质上还需要具备感知能力、认知与决策能力、运动控制能力、自主导航与定位能力、交互能力、任务执行能力等几类关键的智能能力,这些技术并不在传统车企的舒适圈内。

竞逐人形机器人,车企的目的可以大致分为两种:

一种是想要将其用于工业领域,目的是提升生产效率与优化成本。比如,特斯拉计划在2025年部署超过1000台Optimus人形机器人用于工厂生产。广汽集团的GoMate人形机器人计划在广汽传祺、广汽埃安等车间生产线和产业园区率先进行应用。

浙商证券预计,到2030年,中国和美国制造业的人形机器人需求将分别达到110万台和58.3万台,市场空间巨大。

另一类是能力外溢化——把人形机器人推向工业以外如在家庭、医疗、教育等场景的应用,拓展新业务与增长点。这种更有利于提升企业的竞争力和市场估值、塑造科技品牌形象。如特斯拉在长远规划里,计划将Optimus应用于护理、餐饮、清洁、教育等家庭场景。小米的CyberOne也是用于支持家庭护理、陪伴等多种场景。

页码:上一页